Разгребающий темноту

Юрий Борисович Норштейн предполагал родиться в Марьиной Роще в Москве против ночи, если только мне не изменяет память, на 15 сентября сорок первого года в мирное время. Но война спутала его планы, и он появился на свет в деревне Андреевка Головнищенского района Пензенской области, куда его мама, воспитательница детского сада (пока папа, наладчик деревообрабатывающих станков, воевал на фронте) отправилась в эвакуацию. Скоро, однако, юный Юрий Борисович в Марьину Рощу вернулся, и там осознал себя человеком: жил в гармонии с послевоенным московским временем и играл со сверстниками, которые большей частью по обычаям тех дней и мест носили не имена, а клички. Некоторые дворовые знаменитости обрели впоследствии большую и печальную известность, как, допустим, «Япончик», Слава Иваньков. Однако Юрия Борисовича Серенький Волчок уберег от дурного влияния Марьиной Рощи, и он рос рыжим, любознательным мальчиком, хотя школьными занятиями себя не изнурял. Он рассматривал мир и лица, его населяющие, рисовал их в своем воображении, а когда стал постарше, перенес на бумагу.

Иногда он смотрел в окна ткацкой фабрики, что была напротив, на гигантские бездушные, на ловкие в своей механической прыти, мотальные станки, на маслянистый воздух уходящих в сумрак чрева цехов, на бесконечно однообразные движения людей, бездумностью движений, копирующих машины.

Ни о чем не думал в эти минуты Юрий Борисович, но мозг мимо воли его запоминал картину, заталкивал в темный угол сознания с прочей ненужной дрянью.

Говорят, японцы, если год-другой не пользуются вещью, выбрасывают ее. Мысль, впрочем, не вещь, да и Юрий Борисович не японец, хотя там его почитают на манер кинематографического божества, а фильмы «Ежик в тумане и «Сказка сказок» — признаны лучшими анимациями всех времен и народов. Справедливо.

Через много лет образ тусклого маслянистого (теперь от лампадного масла) мира явится в норштейновской «Шинели», шедевру несравненному, не законченному никогда, потому что продолжающемуся, как живая жизнь наша и Юрия Борисовича, и Башмачкина Акакия Акакиевича.

«… Миссия Башмачкина, — сказал как-то, приземлившись у железнодорожных путей Савеловского направления, воздухоплаватель Винсент Шеремет, самопровозглашенный знаток разнообразных процессов, — утверждение человеческого в этом бесчеловечном, механическом мире. Ему вовсе и не должно знать о своей миссии. Это мы знаем, а он просто живет жизнью естественного и вполне счастливого обитателя земли, и все, что с ним происходит, естественно. Он любим буквами, любит их, и строит свой мир из букв. Господь, собственно, с чего начал строить? В начале что было? Для Акакия это тоже слово». Тут Винсент оглядел отсутствующих слушателей, дал газ в форсунку и улетел.

А Юрий Борисович остался в Марьиной Роще и повинуясь правде, которая порой его обуревала до такой степени, что он ее высказывал, крикнул вдогонку:

— Да я и не думал вовсе о «Шинели», и кино с мультипликацией мне было не интересно. Я мечтал стать живописцем. Меня волновали соотношения цвета и формы.

Собрав холсты, он отправился в Строгановку. Это было время, когда рыжий абитуриент с фамилией Норштейн, пусть и очень способный, шансов поступить имел немного.

Он не сказал: «Зачем вы меня обижаете?», даже не подумал. Он был сильный самостоятельный мальчик, хотя и несколько опечаленный.

Но в музеи его пускали, книги ему продавали, и он учился в художественной школе Краснопресненского района, где его друг Володя Морозов предложил подать документы на курсы мультипликаторов.

Юрию Борисовичу это занятие категорически не нравилось, но мебельный комбинат, где он осуществлял трудовую деятельность, нравился еще меньше. Собрав свои работы, он отправился к соседу своей тети Мани – в прошлом воевавшему летчику и режиссеру мультфильмов Роману Качанову.

Крупный мужчина в свитере а ля Хэм слушал по радио песню: «Самое синее море, черное море мое». Дослушав ее до конца, он посмотрел работы, сказал: «Слабенькие рисунки, однако что-то в них есть. Подавай документы».

Закончив курсы Юрий Борисович мультипликацию не полюбил. И когда Роман Давыдов дал ему эпизод про химию в фильме о развернутом плане народного хозяйства, даже загрустил: «И этим заниматься всю жизнь?». Однако дома у холстов отходил душой и с увлечением читал книгу, купленную по случаю в букинистическом магазине, где были лекции Эйзенштейна с разборами эпизодов убийства старухи Раскольниковым. Эйзенштейн, которого Юрий Борисович считал самым образованным человеком своего времени, увлек Норштейна. Он подписался на шеститомник Сергея Михайловича, и в 67-м году, когда вышел третий том, женился на Франческе Ярбусовой, бессменном и прекрасном художнике всех его знаменитых фильмов. В этом же году Норштейн с Аркадием Тюриным сделали фильм «25-е – день первый». Юрию Борисовичу пришла мысль снять кино о революции на основе искусства авангарда.

Он открыл для себя (и нас) новую выразительность анимации. Его любимая живопись заговорила на языке кино. Фильм с трудом приняли, и хотя его пустили на пару недель на экран, Юрий Борисович решил с этим всем кино покончить. Но великий Федор Хитрук, которому картина понравилась, отговорил его…

Понимаю, что вам хочется, чтобы мы продвинулись в рассказе, и читатель, наконец, узнал, чем закончится великий фильм Норштейна «Шинель», но мы и сами этого не знаем. Да и закончится ли? Юрий Борисович работает над ним и, вероятно, будет работать всегда, а, кроме того, если мы перескочим, вы не узнаете, кто первый сказал Норштейну «гений».

После фильма с авангардом, где он почувствовал «сопряжение форм», наступила апатия, и работал он настолько скверно, что его перевели в фазовщики. Это тоже профессия, но классом ниже. Ненависть к мультипликации была такой, что и здесь он напорол изрядно.

Начальник вызвал Юрия Борисовича и велел идти к режиссеру Караваеву. Валентин Караваев, впоследствии друг Норштейна, разложил рисунки-фазы, и сказал:

— Ну, ты, гений, посмотри, что ты натворил.

Он посмотрел – правда. Бежать надо, бежать!

Тут опять прилетел шар, и Винсент Шеремет, увидев Норштейна, которого за слабые достижения перевели на кукольную студию к Владимиру Дегтяреву «оживлять» лягушку в фильме «Кто сказал «мяу»?», закричал ему из гондолы на весь Спасопесковский переулок:

«Вылупившись из яйца и будучи кристально чистым и счастливым существом, не имея ни знаний, ни культуры, ни веры, в процессе освоения слов, любимых букв, он обучается. Он понимает, что шинель сшита из слов… И он все время пишет. Пишет. И он не унижен трудом, Как он может быть унижен, если у него есть чувство. Он обделен любовью, но сам-то любит пусть слова. Да и сама любовь тоже слова. А что Христос без слов? Он сказал: встань и иди! И ты иди.

— Ты о ком это все? – крикнул Юрий Борисович воздухоплавателю.

— Об Акакие Акакиевиче Башмачкине.

— До этого еще далеко.

— Ну, не так уж далеко, — крикнул воздухоплаватель, и захрапев горелкой, улетел.

«Не так уж далеко…». Это, как посмотреть. Пожалуй, несколько жизней, если считать, что каждый фильм – одна. Первая была совместной, в которую его пригласил мэтр Иванов-Вано. Сорежиссером. Норштейн переделал все фоны, разработал весь монтаж и цветовую гамму. Фильм «Сеча при Керженце» получил премии. Иванов-Вано настоял, чтобы Норштейн в титрах значился режиссером, однако в этом качестве его признавали на студии немногие.

В коридоре коллега увидел Иванова-Вано и распахнул руки: «Иван Петрович, Вашему фильму присуждена премия». Норштейн стоял рядом, но его, словно, и не заметили. Это была обидная малость, и она его зацепила, раз запомнил. Но значила она ерунду по сравнению с главным – он почувствовал вкус к мультипликации. Понял, что язык ее изобразительный ряд могут быть другими. Философские притчи, наполненные тонким лиризмом и необыкновенной глубиной, последовали одна за другой.

Вслед за «Лисой и зайцем», фильм «Цапля и журавль», в котором Юрий Борисович увидел гоголевский (или чеховский) сюжет, блестяще воплощенный художником Франческой Ярбусовой и оператором Александром Жуковским… «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» сделали Норштейна всемирно любимым.

Он считал, что каждая новая работа должна идти с повышением сложности. Она должна умнеть.

Снимая «Сказку сказок», Юрий Борисович знал, что будет снимать «Шинель».

Я встретил его в квартире Пушкина на Мойке, куда он приехал к нашему общему другу – тогда смотрителю святого места – Нине Ивановне Поповой. Ходил, рисовал, записывал. Это было до начала съемок. А еще раньше он читал гоголевскую повесть в вечерних сумерках, сидя напротив окон знакомой нам ткацкой фабрики в Марьиной Роще. Пейзаж дополняли завод по производству оборудования для московской газировки и комбинат вторичного алюминия, куда привозили разбитые самолеты. Он чадил, покрывая снег черной копотью. Под тусклым светом грязных окон он знакомился с Акакием Акакиевичем Башмачкиным.

Ребята из Марьиной Рощи много читали впрок: в лагерях рассказчики сюжетов пользовались уважением, а Юрию Борисовичу «Шинель» пригодилась на воле. К тому же всякий порядочный человек отыскивал в жизни чиновника те чувства, которые испытывал и сам.

Разумеется, Норштейн был Башмачкиным в той же степени, что и деревом из «Ежика», но как человек, испытывающий давление и стремление унизить со стороны более сильных, чувствовал все же более близкое родство, чем с деревом, хотя бы потому, что в мультипликации ты должен все пережить сам. Сам (без помощи актеров, как в художественных фильмах) все сыграть. И произвести это в одиночестве сам себе, представляя потом зрителю героев, в которых ты органично зашифрован.

— Степень твоего зашифрованного участия велика?

— Значительна. После войны, например, между рамами зимой ставили стаканчики для сбора конденсата. Я помню. Были ли у Акакия Акакиевича двойные рамы? Не знаю, но образно это совершенно уместно. Роллан Быков сказал мне об этой детали, выразительно точной, спросив, где я ее откопал. Это правдоподобие, которое больше правды, ибо оно продукт постижения правды, а это художественно верней.

— А степень твоего неучастия?

— Тоже значительна. Я могу погладить собаку, а Акакий нет. Мне кажется. Его не интересует окружающий мир. Он его не знает и не видит. Его мир – буквы. Тут он государь. Он Бог!

— Башмачкин – счастливый человек.

— Ну, конечно. Круг жизни, который был ему определен, он покрывал. Он как Хома в «Вие» очертил себе защищенное пространство, за пределами которого все враждебно. Закрой глаза, и нет его, и надобности в нем нет. То, что у Гоголя между строк, я заполняю действием. Мне важно, чтобы запомнили образ, раскрывающий зримость слова…

Мне, зрителю, это тоже важно, и я хочу, чтобы мое представление об образе и собственно образ, созданный Норштейном, совпали, не вытеснили друг друга.

Пока эти существующие двадцать с небольшим минут экранной жизни Башмачкина являют собой поражающее воображение слияние придуманного и реального (правдоподобного). Не актер, играющий Акакия (хоть бы и такой как Роллан Быков в фильме Баталова), а собственно Башмачкин, маленький чиновник, заставляет меня думать о себе.

Будучи ограничен кругом, он не был элементом толпы, не входил в общество, не стал его частью, и это было неосознанным вызовом.

Строительство шинели должно было подтвердить совершенство его жизни – счастливого человека. Она (кроме того, что давала комфортное тепло), стала символом, его храмом (Норштейн говорит собором). Разрушение храма опровергло его веру в возможность прожить жизнь в гармонии со словами. Триада любви: слова — шинель — Акакий – не случилась, идея разрушилась, и жизнь стала обузой.

А, может, и не могла случиться: шинель меняет, точнее, дает место в среде, которое ему было безразлично. Получается, что человек, обладая свободой, подсознательно стремится ее потерять. Избавление от возникшей зависимости он воспринимает, как потерю смысла жизни. И умирает.

Если бы Акакий остался в шинели, возможно, он потерял бы больше, чем обрел. Он был бы неинтересен не только нам, но и Гоголю.

Разговаривая на скамейке у нашего общего друга Андрея Казьмина, мы не заметили, как к нам подплыл воздушный шар.

— Хотите историю о чиновнике, который мечтал о шинели и получил ее? – Закричал Винсент и сбросил нам листок бумаги:

Действительно трагическая история чиновника

(сброшено с воздушного шара).

Позволю себе смелость предложить (не Юрию Борисовиче, упаси Боже!) несколько не библейский сюжет современного прочтения гоголевской Шинели, который освободит населяющих родное пространство зрителей, мало способных в основном на благородное движение души от необходимости «пожалеть» главного героя, хотя он, скорее, брат их:

«Сидит в присутствии маленький (и по масштабам присутствия) чиновник и переписывает бумаги и донесения до начальства. Пост и звание не так уж велики, и он тщательно переписывает, показывая достойное наград усердие, однако из военного департамента его увольняют, определяя в партикулярный, и тоже на чиновничью должность в услужение к генералу. Он служит, сохраняя выправку и усердие и не так уж отказывая себе в чае и сахаре, но, соблюдая осторожность, а, вернее сказать, плюсуя ее с трудолюбием и выучкой, поскольку собирает на генеральскую шинель.

И когда бы она еще была, да и была бы вовсе, когда противу всякого чаяния самый главный директор назначил нашему чиновнику не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей. Уж предчувствовал ли он, что чиновнику нужна шинель, или само собой так случилось, что через год-другой с небольшим он и свою шинель, подбитую разве соболем трех цветов этому чиновнику отдал. А только тот привычки не изменил, а все плюсовал и копил, и вот, когда казалось бы нам со стороны, ему уже всего доставало, а шинель его никто (чего он страшился – вдруг придется впору) не осмеливался примерить (не то чтоб стащить) из страха, поскольку с этой шинелью он обрел и нрав ее, который смиренным назвать трудно; случись так, что история наша обрела вовсе фантастическое продолжение.

По Петербургу понеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущий какой-то утраченной шинели, и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной».

— Чушь какая! – весело закричал Норштейн Винсенту, — Твоя история имеет конец, а история Башмачкина никогда не кончится. Во всяком случае, мы не знаем, как она будет развиваться. По отношению к нему я испытываю такие же ощущения, какие меня заполняют, когда я гляжу на детей, играющих в песочнице. У меня сжимается сердце: они ведут себя, словно, исчезни кто из их жизни – ничего не поменяется. Они и не заметят. Им предстоит все узнать.

И фильм – это узнавание. Ты вступил на эту тропу – ты должен знать.

Когда-то он говорил оператору Саше Жуковскому о тональности кадра, что в нем надо разгребать темноту.

Саши нет, а Юрий Борисович разгребает, и рядом светло, а, нарисованного и живущего своей жизнью на экране Акакия, щемяще жалеешь: стертый, нейтральный, ни пола, ни возраста (существо) – незабываемый. Откуда он взялся и куда ведет?

— Нет! Ты посмотри, Юра, — он перевернул листок, посланный на землю воздухоплавателем, и показал строчки, написанные мелким аккуратным почерком, которых там раньше не было:

« … он мог вообще из яйца появиться. Такое существо должно было родиться каким-то совершенно другим способом, а яйцо – идеальная форма. Скорлупа разнимается, и там – сразу он, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, с небольшой лысиной на лбу, потому что он всегда таким был.

Женщина Акакий Акакиевич, старик или дитя, не важно. Он – существо. Разве у ангела есть пол? Он трудится над нами. Он не знает, что он ангел. Ангелы, они же не абы что, они трудящиеся…».

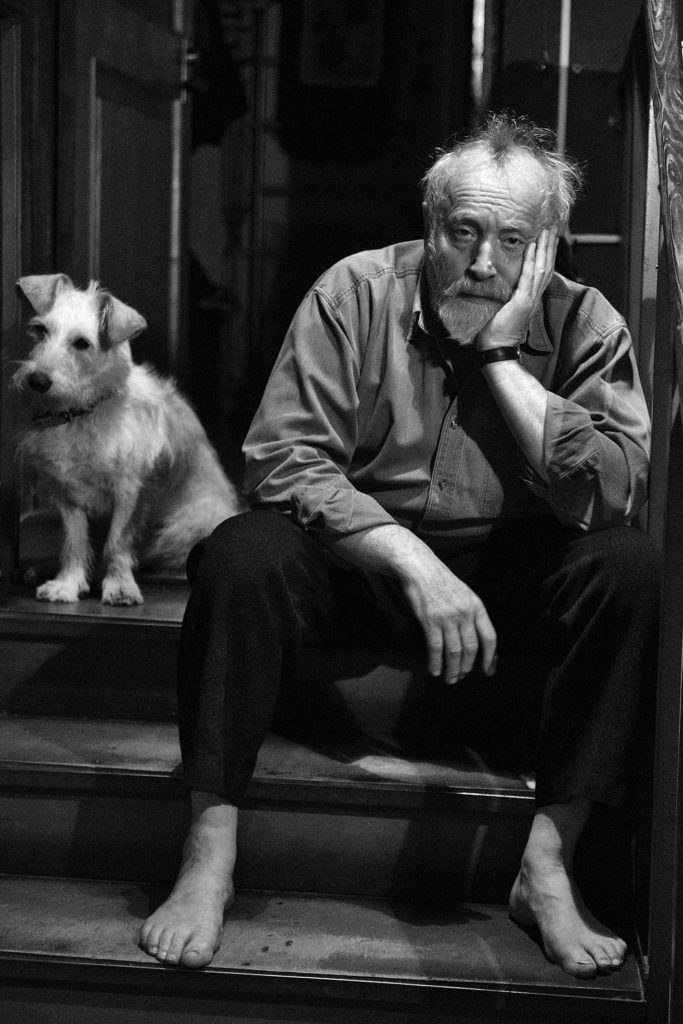

Шар улетел. Юрий Борисович по-детски засмеялся, сделал из листочка бумажного голубя, и тот, взмахнув крыльями, поднялся в небо. Я посмотрел на Норштейна. Он, может, то, что другим недоступно, труженик, несколько рыжеват…

Что-то есть в нем. Кто знает…

предыдущая статья

выпуск

следующая статья